このところモチベーション向上に関するテーマが続いているが、ご容赦いただきたい。

「モチベション向上」

「続・モチベーション向上」

モチベーションと聞いてすぐに思い出すのが、ダニエル・ピンクの著作だ。

「モチベーション3.0」ダニエル・ピンク著

モチベーション3.0と言う言い方と、ダニエル・ピンクと言う著者名に興味をそそられた(笑)

モチベーション1.0:生存本能に基づく動機付け

モチベーション2.0:報酬と罰による動機付け

モチベーション3.0:創造性を引き出す動機付け

モチベーション1.0が一番強い動機付けだろう。例えば火災などの災害時に、年寄りが家財道具を運び出す力を発揮する、いわゆる「火事場の馬鹿力」を発揮する動機付けだ。残念ながら、モチベーション1.0で仕事に対する動機付けを高めるのは難しいだろう。

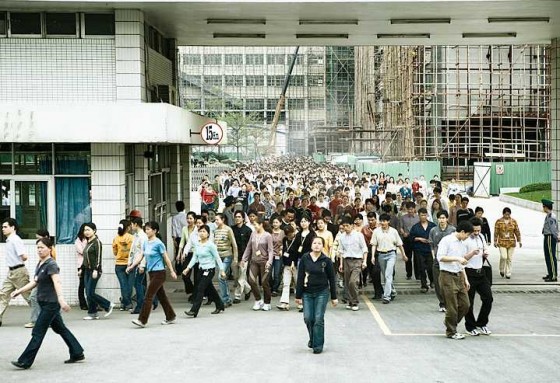

モチベーション2.0が今中国工場の使われている動機付け手法の本流だろう。

生産高に合わせて報酬を出す。不良を出したり、規律を乱す行為には罰金を課す。

つまり

「好ましい行動」に対し褒賞を与え、その行動を強化する。

「好ましくない行動「に対して罰を与え、その行動を抑制する。

と言う考え方だ。

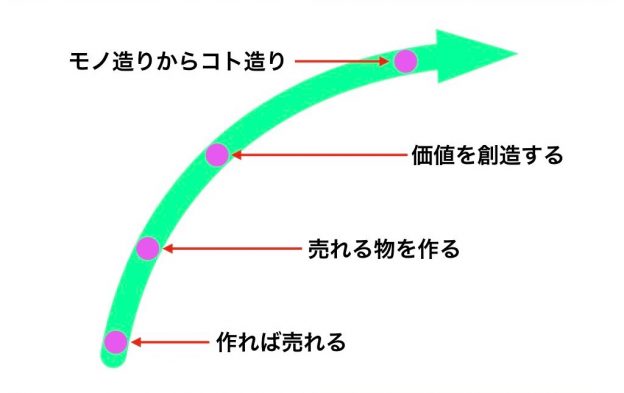

経済成長期はこの手法が生産のモチベーション向上に有効だった。

需要に対し供給能力が小さいので、生産すればいくらでも売れる。日系企業でもいまだに多くがモチベーション2.0スタイルの管理をしている。

しかし経済成長が飽和している環境でのモノ造りでモチベーション2.0が有効とは考えにくい。受注量が減少すれば、生産高でモチベーションを与え続けることは出来なくなる。本来受注生産だったのを、計画生産に切り替え従業員の収入を確保する。こんな馬鹿な経営はないだろう。早晩工場の中には在庫品が堆積し、資金繰りに苦しむことになる。企業が倒産してしまえば、従業員の雇用を守ることすら出来なくなる。

生産改善も、量の改善から質の改善に変わって行かねば生き残れない。

しかしモチベーション2.0で動機付けられている作業員は、収入減につながる可能性がある改善に協力するはずもない。

自己成長に対する喜び、達成感。同僚、会社、顧客、社会に対する貢献による自己充実感。こういう要素によるモチベーション3.0による動機付けが重要だと考えている。

このコラムは、2016年3月21に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第468号に掲載した記事に加筆しました。

【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。

【中国生産現場から品質改善・経営革新】