こんな新聞記事を読んだ。

「いすゞ自動車とユーグレナ、ミドリムシ由来の次世代ディーゼル燃料を共同開発へ」

いすゞ自動車とユーグレナ、ミドリムシ由来の次世代ディーゼル燃料を共同開発へ

いすゞ自動車と東京大学発のバイオベンチャーであるユーグレナ(本社東京)は2014年6月25日、微細藻類であるユーグレナ(以下、和名であるミドリムシとする)由来の次世代バイオディーゼル燃料の実用化に向けて共同研究を開始すると発表した。

既にユーグレナが開発している従来のミドリムシ由来のバイオディーゼル燃料では、他のバイオディーゼル燃料と同じように、軽油に全体の5%を混ぜて使用する。しかし、両社が共同で研究を始める次世代バイオディーゼル燃料で、「分子構造が軽油と同じであるため技術的には100%での使用が可能になる」(ユーグレナ代表取締役社長の出雲充氏)という。2018年までに開発にメドを付ける。(以下略)全文はこちら

(日経テクノロジー・オンラインより)

日本は資源の無い国だから、外国から資源を輸入し、それを加工して海外に販売して利益を得る。と私たちは子供の頃から教わって来た。

しかし最近ちょっと違うのではなかろうかと考え始めている。

国内に油田はなくとも、ジェット燃料やディーゼル燃料が作れる。燃料は採掘するのではなく、工場で生産する。

「都市鉱山」とか「都市鉱脈」と言う言葉を聞かれた方も多いだろう。都市生活の廃棄品から貴金属を回収する。

国内に資源が無いと思われていたが、ミドリムシの培養技術や、廃棄品の再生技術により、国内には資源が溢れていることになった。

ユーグレナの出雲社長は、学生時代にバングラデシュを旅行した際に、現地で栄養失調の子供達を目の当たりにする。そこで彼らを救う事は出来ないかと、農学部に転籍し、研究を始めた。ミドリムシが最も有望だと気が付く。しかし、当時ミドリムシを培養する事は不可能だとされていた。

出雲氏は、使命感と強い執念で、ユーグレナと言う会社を立ち上げ、沖縄にミドリムシ培養工場を造った。培養されたミドリムシは、太陽光さえ有れば、栄養素を作り続ける。ミドリムシを使ったサプリや食品が、市場に出回っている。ミドリムシを原料とする燃料でジェット機やバスが運行される日も近いだろう。

確かに、日本には地下資源は少ない。しかし日本には高い技術を開発し、運用する「人財」と言う資源が豊富に有る。

大昔から営々と育て続けて来た「日本人」と言う人財は、他の国には無い資源と言ってよいだろう。

敗戦国日本が、経済成長し一流の工業国となった。

仕事を自らの生きがいと考える、名も無い職業人達の努力の結果だ。

出雲氏の職業観とか、組織観には新しいモノを感じる。

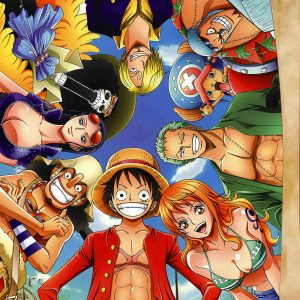

彼自身も語っていたが、ユーグレナ社は「麦わら海賊団」なのだ。「麦わら海賊団」と言うのは、尾田栄一郎原作のコミック「ワンピース」の主人公・モンキーDルフィーが率いる海賊団の事だ。

海賊団船長・ルフィーは大海賊ゴールド・ロジャーが残したとされる財宝・ワンピースを見つけ出し、海賊王となる事を夢に見て海に乗り出す。

その夢を実現するために、共感出来る仲間を集めて冒険を続けている。

出雲社長も、「ミドリムシで世界を救う」と言う夢を掲げ、ミドリムシの培養に情熱を持つ技術者や学者を仲間とし、数々の困難を乗り切って来た。

会社を上場する際には、証券会社を退職して出雲船長のユーグレナ海賊団に参画した男が活躍した。

出雲社長の夢を実現したいと考える仲間は、個人にはとどまらない。いすゞも組織として、ユーグレナの夢実現の仲間となった。

生活のため職業に就こうと考えている人間と、夢を実現するために職業に就こうと考えている人間のパフォーマンスは明らかに違うはずだ。

あなたの会社には、会社の存在意義や夢が有るだろうか?

このコラムは、2014年6月30日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第368号に掲載した記事を改題しました。

【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。

【中国生産現場から品質改善・経営革新】

「善きことはカタツムリの速さで進む」ガンジーの言葉だそうだ。

「善きことはカタツムリの速さで進む」ガンジーの言葉だそうだ。 サイモン・シネックという人のTEDトークを聞いた。

サイモン・シネックという人のTEDトークを聞いた。 先週のメールマガジン

先週のメールマガジン